Svetonio, Dione Cassio, Tacito, Ammiano Marcellino. Tutti con la penna affilata e un senso del dramma degno di un Emmy.

Eppure accomunati da una sola, tragica sfortuna: sono nati prima dell’invenzione delle serie TV.

Altro che “storiografi”: oggi li avremmo visti firmare contratti con HBO, discutendo col regista su quanta emoglobina inserire nella puntata.

Le loro opere erano serie evento ante litteram: incesti, tradimenti, colpi di Stato, monologhi da villain e almeno una morte ogni tre pagine.

L’unico problema? Nessuno faceva il recap dell’episodio precedente, e i rotoli di papiro non avevano nemmeno la funzione “salta intro”.

Mi spiego?

Mi spiego…

Gaio Giulio Cesare Germanico nasce con un problema che oggi chiameremmo overachievement genetico: due genitori ingombranti, nobili e carismatici quanto un red carpet imperiale.

Il padre è Germanico, generale idolatrato dalle legioni, osannato dalle folle, con fanclub attivi da Lugdunum a Palmira. Le sue vittorie in Germania gli valgono il soprannome “Germanico” e una pioggia di post virali nei resoconti ufficiali.

La madre è Agrippina Maggiore: intelligente, ambiziosa, eloquente, e con più senso politico di metà del Senato messo insieme.

(Sì, è una delle tante Agrippine: a Roma ce n’erano più che barrette proteiche negli spogliatoi dei gladiatori.)

Quando Germanico parte per le sue campagne militari sul Reno, non lascia moglie e figlio a casa. No, lui si porta tutto il pacchetto famiglia.

E così, tra un attacco all’alba e un consiglio di guerra, c’è anche Agrippina che partecipa alle decisioni strategiche e il piccolo Gaio che scorrazza nell’accampamento vestito da mini-legionario: corazza, spada, e soprattutto le mini-caligae — i sandali dei soldati.

I militari, inteneriti, lo soprannominano affettuosamente “Caligola”, cioè “scarpetta”. Un nome carino, tipo Baby Yoda, che però lui odierà cordialmente per tutta la vita.

Spoiler: anche noi, a un certo punto, inizieremo a temerlo parecchio.

Ma l’infanzia in real Roman camp dura poco.

L’imperatore Tiberio — che ha la paranoia nel DNA, livello Big Brother — inizia a sospettare del troppo consenso intorno a Germanico.

Lo richiama a Roma con una scrollata di spalle e gli dice: “Bravo, ora vai in Oriente a sistemare un paio di province ribelli.”

Peccato che insieme al biglietto aereo gli mandi anche Pisone, governatore con più licenza di spiare che di amministrare. Tipo Alexa, ma con la toga.

Guarda caso, Germanico si ammala in modo sospetto e muore nel giro di un paio di stagioni. Qualcuno sussurra “veleno”… ma dai, non siamo mica su Complotti & Cacio su YouTube.

Agrippina rientra a Roma furiosa come Claire Underwood nella terza stagione. Accusa Pisone pubblicamente, scoppia lo scandalo, si apre un processo che sembra una miniserie HBO.

Pisone la fa quasi franca… ma poi, tra pressioni e nuovi veleni (stavolta politici), si toglie la vita. Finale da stagione quattro.

Ma a Roma non c’è posto per chi urla troppo.

Tiberio, allergico alle madri combattive, decide che Agrippina è di troppo.

La esilia. Le toglie tutto: il ruolo, la casa, i figli.

Muoiono anche due dei suoi fratelli. E lei — che aveva camminato tra le legioni come un generale — si spegne sola, lontano da tutto.

E mentre tutto questo va in onda su ImperiumTV, il piccolo Caligola incassa il trauma, cresce in fretta, e impara che a Roma si muore giovani e si odia a lungo.

Quando viene convocato a Capri da Tiberio — imperatore in pensione con la fama di lucertolone sociopatico — la storia prende una piega da Black Mirror.

La villa, arroccata sull’isola, è meno una reggia che un esperimento clinico.

Tiberio lo accoglie sotto la sua ala tossica, lo nutre di silenzi, sospetti e veleno, come si fa con certi rettili rari.

E Caligola lo capisce fin troppo bene: dietro la morte dei suoi genitori c’è l’ombra lunga dell’Imperatore.

Non lo dice.

Ma lo impara.

E lo trattiene.

Come fanno i serpenti, prima del morso.

Svetonio, che di gossip imperiali era il Fabrizio Corona dell’antichità, racconta che Caligola già allora mostrava tendenze da villain Marvel: assisteva alle esecuzioni per divertimento, si travestiva, si intrufolava nei bordelli come in una missione stealth.

Tiberio? Lo sapeva.

E lo lasciava fare.

Perché in quel giovane dai piedi piccoli e dallo sguardo inquieto, vedeva un’arma.

Non un erede.

Un’arma da puntare contro il Senato. Una bomba a orologeria in toga.

“Sto allevando una vipera per il popolo romano, un Fetonte per il mondo”, diceva.

E rideva.

Ma non col cuore…

Alla morte di Tiberio, Caligola diventa imperatore.

All’inizio è una star: giovane, bello, idolatrato come una popstar in toga.

La folla lo acclama, le statue spuntano come funghi, le monete brillano col suo profilo.

Un po’ influencer, un po’ messia.

Ma la luna di miele dura pochissimo.

Ottobre, 37 d.C.

Il nuovo principe cade gravemente malato.

Giace a letto, pallido. Trema, delira, non mangia.

Suda come un centurione dopo una lezione di zumba.

Roma trattiene il fiato.

Il popolo, in preda al panico, fa voti, sacrifici, promesse sgangherate.

Caligola guarisce.

Ma qualcosa in lui si rompe.

Forse una pozione d’amore datagli da Milonia Cesonia (detta anche poculum amatorium — da provare su TikTok con moderazione).

Ce lo racconta bene Filone di Alessandria che, pur senza aver mai letto Pirandello, usa la stessa immagine: la maschera che cade.

E sotto, c’è l’inquietudine.

Caligola, dopo la malattia, è proprio questo: un uomo senza più maschere.

Lo ha raccontato anche Albert Camus, duemila anni dopo, nella tragedia Caligola.

Un’opera potente, in cui l’imperatore non è un pazzo qualsiasi, ma uno che ha capito troppo.

Ha guardato in faccia il vuoto.

E da lì, tutto gli sembra ridicolo.

La vita. Il potere. Le leggi. I senatori. Tutto teatro.

Allora gioca. Sfida. Provoca. Distrugge.

Perché se niente ha senso, tanto vale tirare giù il sipario.

E far crollare la scenografia.

Camus non lo giustifica.

Ma lo capisce.

E forse anche noi, un po’ — tra una pagina di Svetonio e un binge-watching di House of Cards — riusciamo a vedere quel lampo negli occhi di Caligola.

Non è solo follia.

È consapevolezza.

E fa più paura.

Da eroe a carnefice, il passo è breve.

Caligola diventa un Joker ante litteram, venuto a punire tutti: giudei, romani, senatori, gladiatori, cavalli… e forse anche i citofoni difettosi del Palatino.

Gli storici moderni cercano diagnosi: afrodisiaci? epilessia? tiroidite? neurolue? saturnismo?

Perché incasellare la follia in un referto medico la rende più sopportabile.

È l’ignoto, non il male, che fa davvero paura.

Più che un imperatore, una diagnosi ambulante con poteri assoluti.

Comincia con gesti teatrali: chiede di essere adorato come un dio. Gli altri imperatori, almeno, aspettavano di morire.

Lui no.

Lui salta l’ipocrisia: “Se sarò dio da morto, allora potete anche baciarmi il culo da vivo.”

Costruisce templi a se stesso, obbliga i senatori a baciargli i piedi.

Poi passa al catalogo dell’assurdo: dichiara guerra a Nettuno, sostiene di litigare con Apollo, spedisce l’esercito a “conquistare l’oceano”, e fa raccogliere conchiglie come bottino.

E sì, c’è anche il cavallo.

Incitatus, lo stallone imperiale.

Dorme su cuscini di porpora, ha una scuderia in marmo, una scorta personale e un servizio da tavola in argento.

Caligola vuole farlo console.

Forse per insultare il Senato.

Forse perché lo riteneva davvero più lucido della media.

Forse entrambe le cose.

Intanto, sperpera.

Tre miliardi di sesterzi, svaniti come l’incenso nei templi.

Quando i soldi finiscono, parte la finanza creativa:

– Dazi al 125% su merci importate dai barbari

(“Troppi sandali cinesi nel Foro”); truffe, testamenti annullati, cittadinanze negate.

Aumenta le tasse. Su tutto.

Cibo, processi, prostituzione, matrimoni, gioco d’azzardo.

E colpo di genio: a un certo punto non pubblica nemmeno più le nuove leggi.

Così, non conoscendole, i cittadini le violano.

E pagano.

I suoi matrimoni?

Come le sue leggi fiscali: nati per capriccio, finiti per noia.

Alla fine, come spesso accade a chi recita senza copione, il sipario crolla. Nel 41 d.C., dopo appena quattro anni di regno, una congiura lo aspetta in un corridoio.

Lo pugnalano.

Venti colpi.

Muore come aveva vissuto: circondato da fantasmi, echi e troppa immaginazione.

Caligola è il simbolo estremo di ciò che succede quando il potere smette di fingere di essere razionale.

Quando un Impero si affida all’ego fragile di un ragazzino cresciuto tra applausi falsi e paure vere.

Quando un elmo troppo grande finisce sulla testa sbagliata.

E allora sì —

quando ho una giornata storta in aula,

e mi sento l’ultimo supplente nel regno dei supplizi,

penso a lui.

Al bambino travestito da dio.

Che voleva essere amato, venerato, temuto, applaudito — tutto insieme.

E sorrido…

Perché almeno, per sentirmi vivo,

non devo (ancora) dichiarare guerra all’oceano.

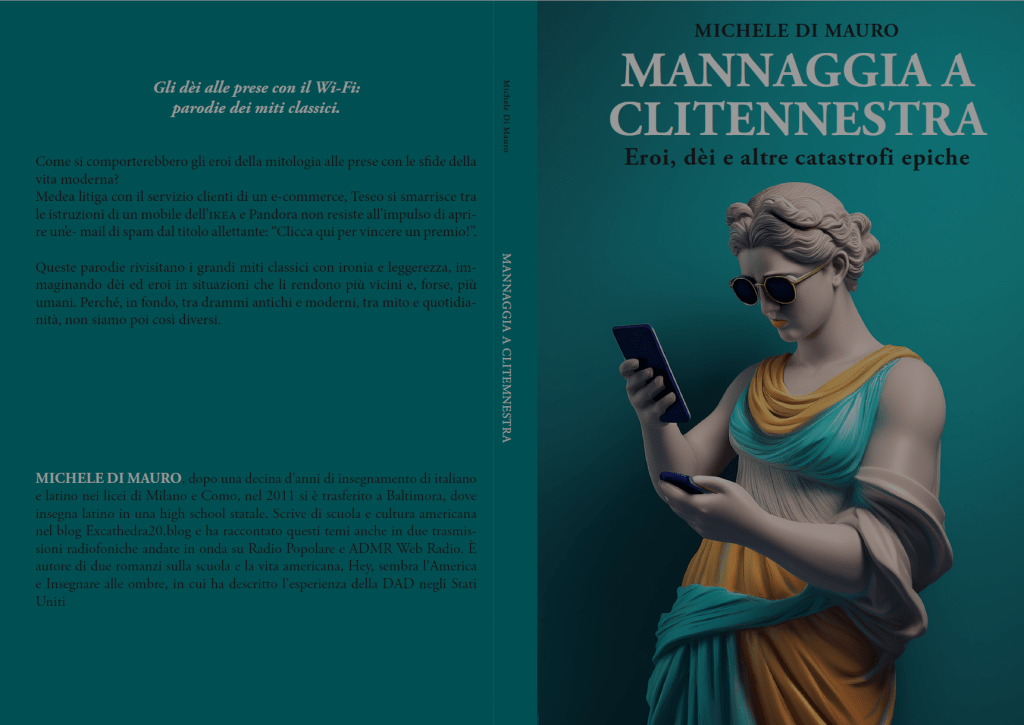

Se vuoi supportare (e sopportare) le storie di questa pagina, e non l’hai ancora fatto, puoi dare una mano acquistando una copia di Mannaggia a Clitennestra:

👉 https://www.amazon.it/dp/B0F2Z6LB8J

Se invece l’hai già letto, sfogliato, annusato o dimenticato in macchina accanto al gratta e vinci non grattato… beh, se ti va, puoi lasciarmi un pensiero. Anche solo una stellina.

Le stelle fanno bene, pure quando non esaudiscono desideri.

(D’altronde, se gli dèi dell’Olimpo sono permalosi, gli autori moderni non scherzano.)

E come scrivo sempre:

grazie, grazie, grazie

a chi legge,

a chi si è iscritto,

a chi mi ha maledetto,

a chi ha fatto o farà casino –

con buona pace della consecutio temporum.