“La Gallia è divisa in tre parti.”

Ora, chiunque abbia aperto un libro di storia sa che questa frase significa una sola cosa: Cesare sta per fare casino…

Perché se sei Giulio Cesare e ti mandano a governare la Gallia Cisalpina con annesso comando militare, non ti limiti a fare il burocrate. No, aspetti un’occasione per ampliare il tuo curriculum.

Eh sì, perché i Romani non facevano mai le cose a caso, e anche la Gallia l’hanno spezzata in due come una baguette. Da una parte c’era la Gallia Cisalpina, che in pratica era la Pianura Padana con un nome esotico, dall’altra la Gallia Narbonense, una sorta di corridoio strategico che serviva a tenere a bada i Galli più irrequieti e a garantire ai Romani un passaggio sicuro verso la Spagna. Insomma, un mix tra un avamposto militare e un’autostrada dell’antichità!

Ecco, la Gallia Cisalpina era un po’ come un social network senza notifiche: tutto piatto, nessun flame, nessuna polemica. Un posto dove l’unica breaking news era che qualcuno aveva costruito un ponte nuovo.

Cesare, invece, voleva azione, qualcosa da postare nei suoi Commentarii, roba che facesse engagement.

Quindi, quando lo spediscono lì, ci va con lo stesso entusiasmo di uno che si trova bloccato su LinkedIn mentre tutti gli altri sono su TikTok. Aspetta solo il momento giusto per cambiare piattaforma. E quel momento sta per arrivare.

La fortuna arriva sotto forma di un governatore morto. Il proconsole della Gallia Narbonense lascia il posto vacante e Cesare, con il tempismo perfetto di chi ha sempre un piano B già pronto nel cassetto (e probabilmente anche un piano C e D), si ritrova improvvisamente con il comando di due province.

Poi arrivano gli Elvezi.

Una tranquilla tribù di montanari svizzeri (più o meno) decide che è ora di traslocare. Destinazione: la costa atlantica della Gallia, lontano dalle pressioni germaniche. Una scelta di vita che oggi suonerebbe come un “Mollo tutto e vado a vivere sull’oceano, tra ostriche e maree. Solo che invece di prendere un volo low-cost, partono in 368.000, zaino in spalla, carretti carichi, nonni inclusi.

E, siccome sono gente educata, chiedono a Cesare il permesso di attraversare proprio la Gallia Narborense. Con la stessa ingenuità di chi manda un’e-mail a un ufficio pubblico aspettandosi una risposta veloce.

Cesare sorride, come un buttafuori davanti a un gruppo di turisti tedeschi in sandali e calzini che vogliono entrare in discoteca, e dice: “No.”

Gli Elvezi, montanari pacifici e con zero voglia di fare a botte con i Romani, decidono di evitare problemi. Se Cesare ha detto di no, pazienza: fanno il giro più lungo. Un po’ come quando Google Maps ti propone tre percorsi e scegli quello senza pedaggi.

Il loro itinerario passa per il territorio dei Sequani e degli Edui, due popolazioni galliche che sembrano più disponibili a lasciarli passare. L’idea è scendere lungo la valle del fiume Saona (Arar per i Romani), attraversare la Borgogna e poi puntare dritti verso la costa atlantica della Gallia. Un road trip preistorico con carretti al posto di van e zero possibilità di fermarsi a prendere un caffè lungo la strada.

Ma Cesare, che ha il senso del controllo di un genitore che traccia ogni spostamento del figlio con il GPS, non ci sta. E non per puro spirito di rompiscatole, ma perché gli Elvezi, nel loro lungo viaggio, stanno devastando il territorio gallico. Bruciano campi, saccheggiano villaggi e gli Edui – che sono alleati di Roma – iniziano a lamentarsi come vicini di casa infastiditi da un trasloco rumoroso alle tre di notte.

Cesare coglie la palla al balzo: gli Elvezi non sono più una tribù di migranti innocenti, ma un problema da risolvere con la spada. Li intercetta mentre attraversano il Saona, li attacca, li insegue e infine li costringe alla resa. Non si limita a sconfiggerli: li obbliga a tornare indietro e riprendersi la loro terra. Perché? Perché una Gallia senza Elvezi erranti è una Gallia più stabile.

Rimandandoli indietro, Cesare non solo elimina una minaccia, ma manda un messaggio chiaro: la Gallia è sotto controllo, e nessuno si muove senza il permesso di Roma.

Prima vittoria. E primo post trionfale nei Commentarii, perché alla fine quello che conta non è solo vincere, ma anche far sapere a tutti che hai vinto.

Eh… ma non c’è pace per il nostro Cesare.

Dalla Germania arriva Ariovisto, un re germanico che riesce a farsi odiare da tutti. In pratica, è il vicino che mette la musica a tutto volume alle tre di notte e poi si lamenta se qualcuno bussa al muro.

I Galli locali, esasperati da questo coinquilino indesiderato, vanno da Cesare e gli dicono: “Aiutaci, sei la nostra unica speranza.”

Cesare, che fino a quel momento ha fatto finta di non sentire – un po’ come quando lasci i messaggi su “letto” ma senza rispondere – decide che è il momento giusto per intervenire. Non perché gli dispiaccia la situazione, eh, ma perché un altro tizio che comanda in Gallia senza il suo permesso proprio non gli va giù.

Manda un messaggio ad Ariovisto con la classica formula romana di finta cortesia, aspettandosi almeno un minimo di diplomazia. Ma Ariovisto, con la delicatezza di un hooligan al terzo tempo supplementare, risponde secco: “Se voglio la Gallia, me la prendo.”

Male.

Cesare non è tipo da lasciarsi sfidare così. Lo affronta in battaglia, gli rifila una sconfitta epica e lo spedisce oltre il Reno con un biglietto di sola andata e senza possibilità di rimborso.

Seconda vittoria. E secondo post trionfale nei Commentarii, perché ormai il feed di Cesare è solo una lunga lista di successi.

Mentre Cesare si gode il meritato successo, scopre che i Belgi – i più tosti di tutti i Galli – stanno preparando una ribellione.

E qui nasce una delle frasi più citate del De Bello Gallico:

“Horum omnium fortissimi sunt Belgae.”

(“In sostanza con i Belgi sono caxxi”)

Cesare ovviamente non lo dice per fare un complimento. È che questi qua non si arrendono mai. Dopo una campagna dura e sanguinosa, anche loro vengono messi in riga. Terza vittoria.

A questo punto, Cesare potrebbe concedersi una pausa. Ma la Gallia è come una casella di posta senza il tasto “segna tutto come letto”: appena pensi di aver finito, arriva un’altra notifica di ribellione.

I Veneti, maestri della navigazione, decidono di testare la pazienza romana con una ribellione marittima. Cesare, che di navi ne sa quanto un centurione di sushi, fa costruire una flotta da zero, li sconfigge e li riduce in cenere.

Poco dopo, una tribù chiamata Eburoni, guidata dal furbo Ambiorige, insorge e massacra quasi un’intera legione romana. Cesare non la prende benissimo e lancia una campagna di vendetta così spietata che il territorio degli Eburoni scompare da Google map.

Nel frattempo, i Germani cercano di approfittare della situazione per rientrare in scena. Cesare decide di chiudere il discorso con uno spettacolare ponte sul Reno, attraversa, fa vedere i muscoli e poi se ne torna indietro, giusto per far capire chi comanda.

Manca solo la scritta Game Over per gli avversari.

Non pago di aver sistemato la Gallia, Cesare guarda oltre il canale e dice: “Andiamo a vedere che c’è in Britannia.”

Diciamo che la prima spedizione è più una gita scolastica andata male: logistica complicata, navi arenate, tempo pessimo e locali non proprio accoglienti. La seconda volta va meglio: i Britanni vengono sconfitti, ma Cesare capisce che conquistarli del tutto sarebbe troppo impegnativo.

Si accontenta di una mezza vittoria e torna in Gallia, senza immaginare che, duemila anni dopo, gli italiani avrebbero preso Londra… un espresso alla volta.

Arriviamo al gran finale con Vercingetorige, il gallo che prova a unire tutte le tribù contro Roma.

La battaglia decisiva si svolge ad Alesia, una fortezza naturale che sembra impossibile da prendere.

Sembra…

Cesare, invece di assaltarla, decide di giocare in modalità stratega supremo: costruisce un doppio muro attorno alla città insomma, da una parte assedia, dall’altra viene assediato. Uno per impedire ai Galli di uscire, uno per tenere fuori i rinforzi. Un colpo di genio, roba da manuale di guerra.

Dopo settimane di assedio, fame e disperazione, Vercingetorige capisce che è finita, si arrende e posa le armi ai piedi di Cesare.

La Gallia è definitivamente romana. Insert coin to continue? No, game over.

Morale della storia?

A. Cesare ha scritto la sua autobiografia mentre la stava vivendo.

B. Ha trasformato ogni battaglia in un episodio della sua serie personale.

C. Roma lo applaude, ma il Senato inizia a preoccuparsi. Perché Cesare ha conquistato la Gallia, certo. Ma in fondo, quello che gli interessa davvero è Roma…

E il sequel sarà ancora più esplosivo.

Lo so, gli ammiratori di Cesare – e forse Cesare stesso, se solo potesse twittare dall’aldilà – si staranno indignando come un senatore tradito alle Idi di Marzo dopo aver letto questo post. Del resto, ho omesso l’ottanta percento di una delle campagne militari meglio raccontate della storia, riducendola a una sintesi che farebbe inorridire anche un riassunto di Wikipedia scritto di fretta.

Ma facciamo così: invece di crocifiggermi lungo la via Appia, prendete il De Bello Gallico e leggetelo. In latino, in inglese, in italiano, in sanscrito, se proprio volete farvi del male. Oppure ascoltatelo in audiolibro mentre fate jogging, ché tanto Cesare aveva il dono della sintesi e non vi farà perdere troppo tempo.

E così, date a Cesare quel che è di Cesare.

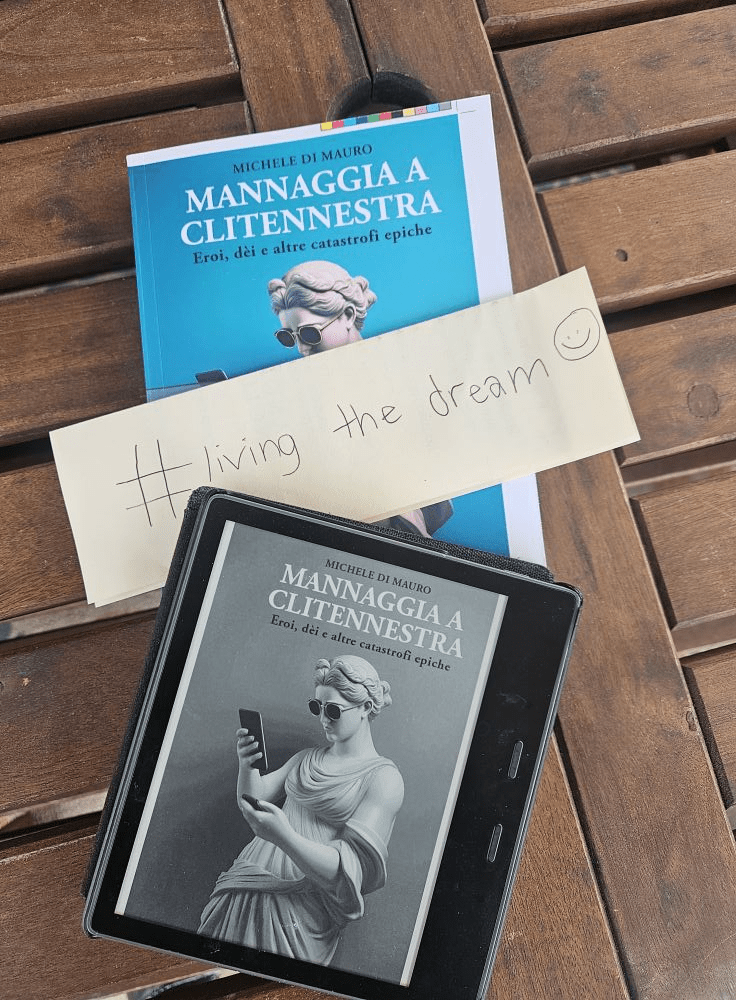

Se vuoi supportare questa pagina, magari potresti acquistare una copia di Mannaggia a Clitennestra 👉 lo trovi qui.

E se l’hai già fatto (grazie! ❤️), allora una recensione o una stellina su Amazon è il regalo più bello che mi puoi fare.