Sì, però adesso non fare l’offeso…

E poi scusa, mica è colpa mia se hai un nome che sembra un cocktail. Piuttosto prenditela con le altre figure retoriche che ti guardano dall’alto in basso… la metafora, che illumina i pensieri con un lampo di genio. La sinestesia, quella lama di luce fredda che accarezza i pensieri e li mescola in un vortice di sensazioni. O, chessò, con quella stronzetta della litote, che senza troppi clamori riesce a dire tutto senza dire troppo.

No, tu sei qualcosa di diverso. Sei tremendamente mediocre, così mediocre che… funzioni! Un errore che ha avuto la sfrontatezza di autoproclamarsi scelta espressiva.

Sei come il prezzemolo. Ti infili nei discorsi, ti accodi ai pensieri senza essere invitato, e poi li lasci a metà, con nonchalance, e cambi direzione. Sei l’interruzione improvvisa, il soggetto che rimane orfano del predicato, il caos che si fa passare per spontaneità. Eh sì, caro anacoluto, che poi la parola stessa vuol dire proprio quello: il riflesso di una mente che inizia un pensiero con slancio e poi si perde per strada.

Non sequitur.

Guarda che anche Alessandro, quando ha lavato i panni in Arno, si è tappato il naso e ti ha tenuto… “Perché questo signore, Dio gli ha toccato il cuore.” Ecco, appunto. A metà frase, il soggetto si smarrisce e il lettore è costretto a inseguirlo.

Che poi, scusa, ma a pensarci bene, sei lo specchio di questi tempi. Confusi, frammentati, pieni di promesse e di parole che iniziano e poi, come dire…

Sguazzi nei social che è un piacere, dove omettono tutto e non dicono niente, che uno li ascolta e dice: ma dove vuole andare a parare? E invece restano lì, sospesi e neanche lo sanno che ti hanno usato, perché molti scrivono anacoluti a loro insaputa…

E allora niente, alla fine uno ci si abitua. Sei il linguaggio di chi non ha certezze ma prova comunque a dire qualcosa. E allora va bene così. Che poi, alla fine, uno si affeziona.

Giusto per mettere i puntini sulle i, ci teniamo a precisare che le seguenti figure retoriche usate per scrivere questo post: la metafora, la personificazione, l’enumerazione, la sinestesia, l’iperbato, la paronomasia, la litote e il climax discendente si dissociano ufficialmente dal suddetto anacoluto e si dichiarano offese per essere state tirate in ballo.

Firmato: Il Sindacato delle Figure Retoriche Rispettabili, che prende le distanze da ogni struttura sintattica sospesa nel vuoto.

E se anche tu, che hai letto fino a qui, se hai deciso di seguirle, dissociandoti discretamente da Ex Cathedra…

E allora niente, insomma, volevo solo dire che—alla fine, ci si affeziona.

Perché, diciamolo, chi non ha mai iniziato un discorso con slancio e poi…

E alla fine boh..

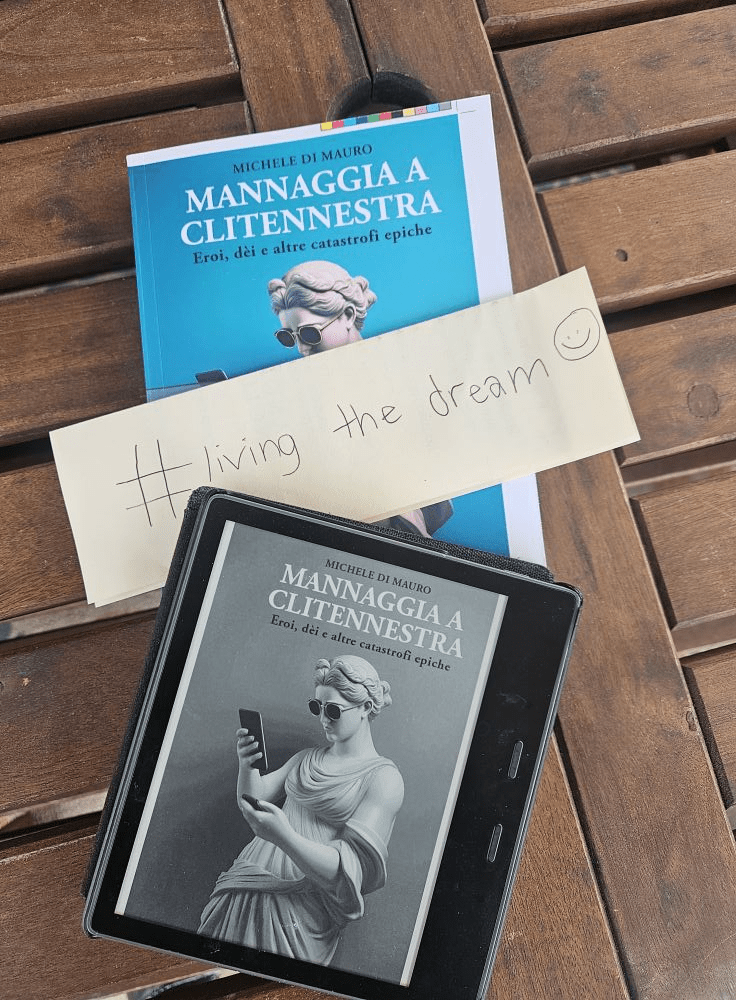

Mannaggia a Clitennestra 👉 lo trovi qui.

E se l’hai già fatto (grazie! ❤️), allora una recensione o una stellina su Amazon è il regalo più bello che mi puoi fare.